Le cinéma français des années 1960/70 regorge d’ovnis impossibles à imaginer aujourd’hui. Souvent reflets de leur temps, où la libération sexuelle post-soixante-huitarde était de mise, parfois avec l’appui d’artistes confirmés, voire carrément bankables, ces bobines ont généralement disparu de la stratosphère cinématographique et semblent bien décidées rester indéfiniment dans les limbes du Septième Art.

Au registre, la filmographie pour le cinéma de Roger Kahane est carrément un cas d’école. Figure incontournable de la télévision, ayant participé à maints émission et feuilletons populaires, le cinéaste se risquait au grand écran à la toute fin des années 1960 sous l’impulsion d’Alain Delon, qui produira ses deux premiers longs métrages.

De ces curiosités, il ne reste donc que les musiques, redevenues accessibles grâce à Music Box Records. Tout d’abord avec l’exhumation voilà 7 ans de la bande originale de Madly composée par Francis Lai, et tout récemment avec la ressortie de la musique que Philippe Sarde composa jadis pour Sortie de secours.

Difficile de se prononcer sur la qualité du film, ce dernier était vraiment impossible à dénicher. On sait seulement que ce dernier avait pour mission de faire de Régine autre chose qu’une reine des nuits parisienne. A l’écoute de cette seulement deuxième partition de Sarde (juste après Les choses de la vie), on n’a aucune peine à peine à croire que Sortie de secours fut une bien meilleure tentative que Madly, film réellement gênant, même sans être particulièrement en phase avec notre époque.

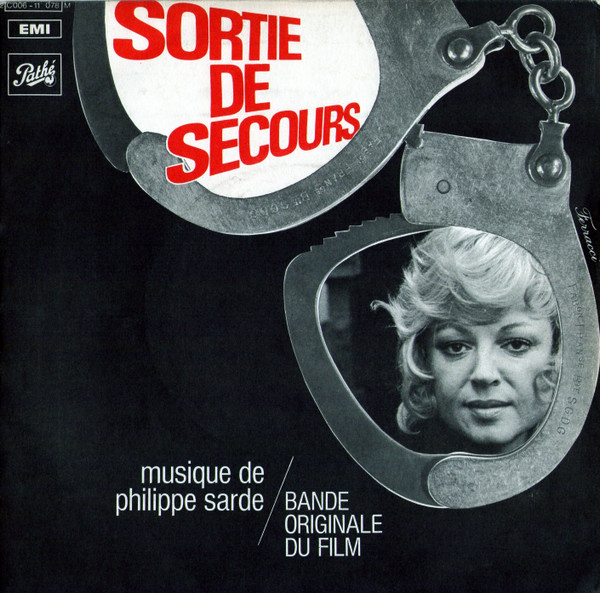

pochette du 45t paru en 1970 en parallèle de l’album

Jamais réédité jusqu’en 2022, le vinyle original de la bande originale du film Sortie de secours, sans doute pressé à seulement quelques milliers d’exemplaires à l’époque, est enfin disponible sous format CD. On y (re)découvre une partition étrange, faisant presque penser à celle d’un film fantastique, où Sarde semble s’amuser à tester des choses qui lui seront utiles pour sa carrière future.

Parmi les différents morceaux, on trouve un très joli thème repris dans plusieurs variations, dont celle sous le titre Passage Verdeau, interprétée à l’orgue Hammond B3, au Wurlitzer et au vibraphone, très représentative de ce qui se produisait à l’époque. Egalement et comme quasiment toujours un titre de « musique de source » (ici curieusement à l’accordéon, alors qu’on aurait imaginé quelque chose de pop), des plages fantasmagoriques peuplées de sons et de dialogues étranges (Square des innocents, Fantasme, Messe noire) et même un titre au riffle groovy-jazz (Hôtel des familles), à faire pâlir d’envie n’importe quel aficionado de sublimes sonorités perdues du passé et après lesquelles tout le monde court aujourd’hui.

Très courte bien que nantie d’un inédit, la bande originale de Sortie de secours est accompagnée ici de deux autres du même Sarde, composées pour des films tardifs d’Yves Boisset (La travestie et La tribu). Si beaucoup moins passionnantes que la partition de 1970, on saluera l’effort de Music Box Records à joindre à la tant attendue musique du film de Kahane deux autres scores, plutôt que de proposer un disque de moins de 30 minutes.