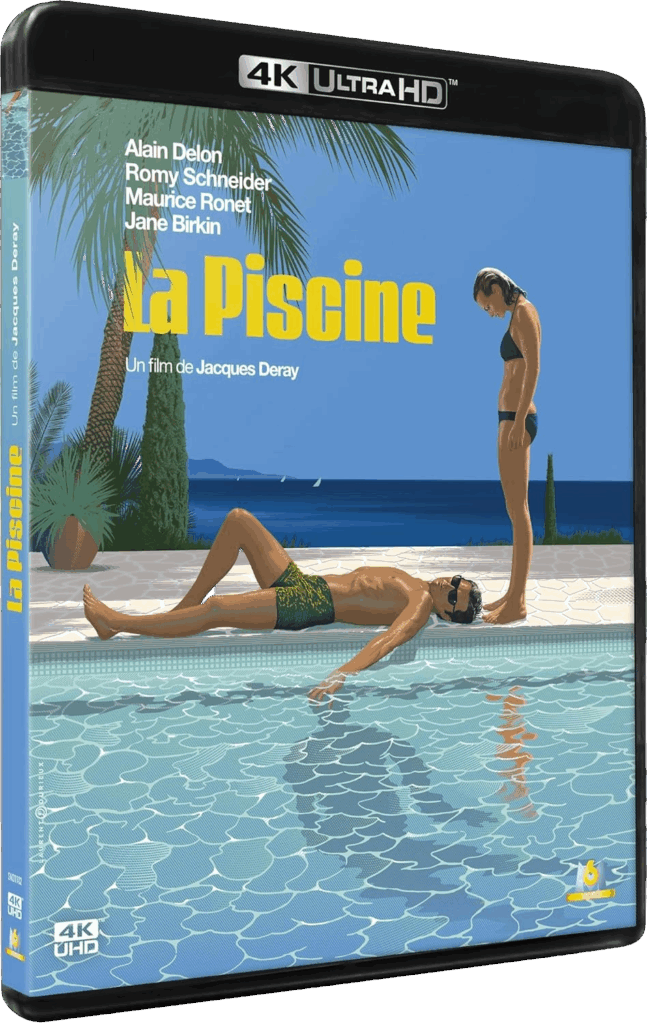

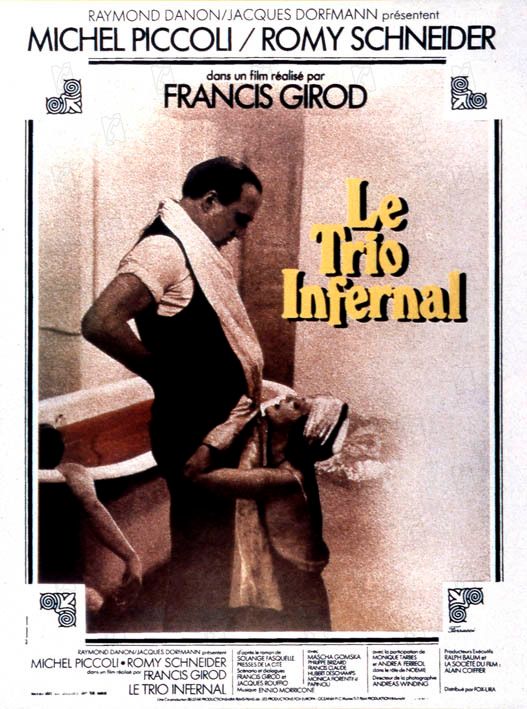

Non, je ne vais pas parler des qualités artistiques du film de Jacques Deray, mais uniquement de la consternation que déclenche objectivement la vision du nouveau disque 4K, tout juste sorti chez M6 Vidéo.

Nouveau, c’est façon de parler, puisqu’il s’agit du même authoring que l’édition collector de 2019. Pourquoi en parler maintenant donc ? Tout simplement parce que la quasi-intégralité des UHD produits il y a 6 ans étaient défectueux. La faute à une manutention des galettes trop serrée dans le coffret, brisant au passage la couche métallique de lecture.

M6 Vidéo n’ayant à l’époque que faire du problème (ces derniers envoyaient dans le meilleur des cas un nouveau coffret aux consommateurs insistants, les mettant simplement une nouvelle fois devant le même problème), la sortie d’un disque 4K simple s’avérait – pigeons que nous sommes – un passage obligé.

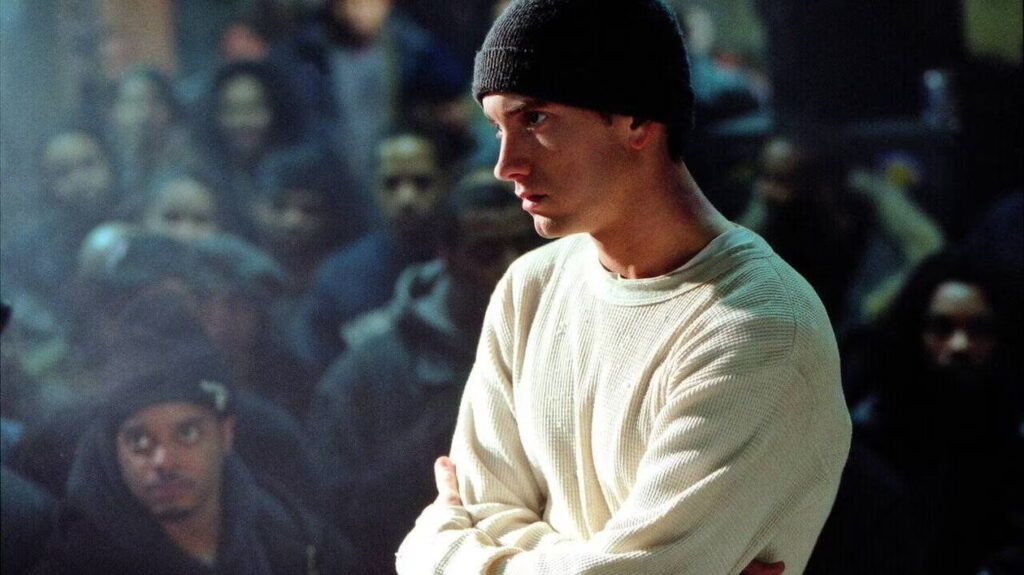

Une horrible surprise nous attend pourtant dès les premiers plans du film : le ciel est turquoise, l’eau chlorée ressemble à celle d’un étang vaseux et les peaux bronzées de Romy et Delon semblent issues d’une copie frelatée d’un porno 70s laissée dans un grenier surchauffé pendant des décennies. Un peu comme si vous regardiez le film avec des lunettes de soleil munies de verres teintés en jaune.

Responsable du carnage, le laboratoire Hiventy n’en est pas à son coup d’essai en la matière. Pour preuve le 4K du Gendarme de Saint-Tropez, également sorti chez M6 Vidéo, donc le constat n’est pas mieux : les uniformes de gendarme originellement beiges sont kaki, le blanc des chemises couleur menthe à l’eau et le ciel cyan.

Semble-t-il validé pleinement par l’éditeur, le travail d’Hiventy révèle un problème flagrant. A savoir que d’authentiques professionnels de la restauration, ayant entre les mains tout le matériel nécessaire pour redonner l’éclat du premier jour à des œuvres importantes, ne sont pas pour autant des personnes ayant une quelconque notion d’authenticité. Quand bien même la première étape, à savoir le minutieux travail de scannage 4K d’un négatif, a été fait dans les plus strictes règles de l’art…

Peut-on contourner le problème ?

Oui, du moins en grande partie. Il faut pour ceci déjouer les impositions d’usine à la fois de votre lecteur UHD et de votre téléviseur en suivant ce tutoriel maison :

- Désactiver les modes HDR et Dolby Vision, à la fois de votre lecteur 4K (sortie) et de votre TV (entrée). Le signal arrivant ne sera plus verrouillé dans vos réglages. De cette manière, vous reprenez le contrôle des réglages de votre écran.

- Sélectionner un mode d’image « normal » et non « cinéma »

- Choisir un réglage de teinte « normal » ou, encore mieux, « froid »

- Ajuster au besoin les couleurs, contrastes et la luminosité

Ainsi, vous retrouverez, un tant soi peu, un éclat bien plus naturel et sans doute proche de la volonté du chef opérateur Jean-Jacques Tarbès.

De manière générale, outre les libertés fantaisistes d’Hiventy, est-ce que les modes HDR et Dolby Vision ne seraient pas une forme de diktat imposé par des personnes visiblement bien moins clairvoyante que la majeure partie de cinéphiles ?

La piscine est disponible – à vous risques et périls – en UHD 4K chez M6 Vidéo