Détroit, 1995. Le jeune Jimmy Smith Junior (Eminem), alias « Bunny Rabbit », passe une adolescence difficile à « 8 Mile », frontière entre la banlieue blanche de la ville et les quartiers noirs. Entre désastres amoureux et boulots peu gratifiants, il tente d’aider sa petite sœur à surmonter les tumultes sentimentaux de sa mère (Kim Basinger), une alcoolique vivant dans une caravane.

Mais Rabbit semble avoir des talents cachés de rappeur. Persuadé de sa valeur artistique, son pote Future (Mekhi Phifer), animateur dans une boîte de hip-hop, va inciter Bunny à accepter une « bataille », sorte de lutte acharnée publique où, à coup de mots, deux hommes s’affrontent pour leur honneur…

Difficile de ne pas apprécier 8 Mile, le nouveau film de Curtis Hanson (L.A. Confidential), tant sa réalisation est brillamment menée. Au final, ce qui aurait pu être un film racoleur destiné à assumer la promotion du bad boy Eminem s’est transformé en drame social poignant, dont seul le cinéma américain en a le secret.

Sensé ne pas être autobiographique, 8 Mile est un long métrage qui s’inspire largement de la vie de Marshall Mathers, plus connu sous le nom d’Eminem. Mais le petit rappeur blanc est suffisamment intelligent pour voir gommé ici certains aspects de sa vie, qui ont souvent porté à controverse. Dans le film, Eminem est un garçon bien sous tous rapports : il s’occupe de sa petite sœur, il aide sa mère à décrocher d’une dépendance et défend même la cause des homosexuels. Suite logique à la rédemption qu’il est en train d’opérer, le vilain garçon arrivera, grâce à ce rôle, à convaincre les mères de familles qu’il serait en définitive le gendre idéal.

Mais finalement, qu’importe l’authenticité de l’histoire ? 8 Mile est un film fort recommandable, qui réussi à éviter bon nombre de clichés hollywoodiens. Curtis Hanson est un réalisateur qui connaît son métier. Ayant réussi à s’entourer de comédiens brillants pour son long métrage, le réalisateur réalise avec 8 Mile le parfait compromis entre film populaire et culture rap. A signaler encore qu’il est préférable de voir le film en version originale, car le doublage trahi la crédibilité du récit et fait basculer l’ensemble par instant dans le ridicule.

Texte originellement publié dans la presse romande en mars 2003.

Où voir le film ?

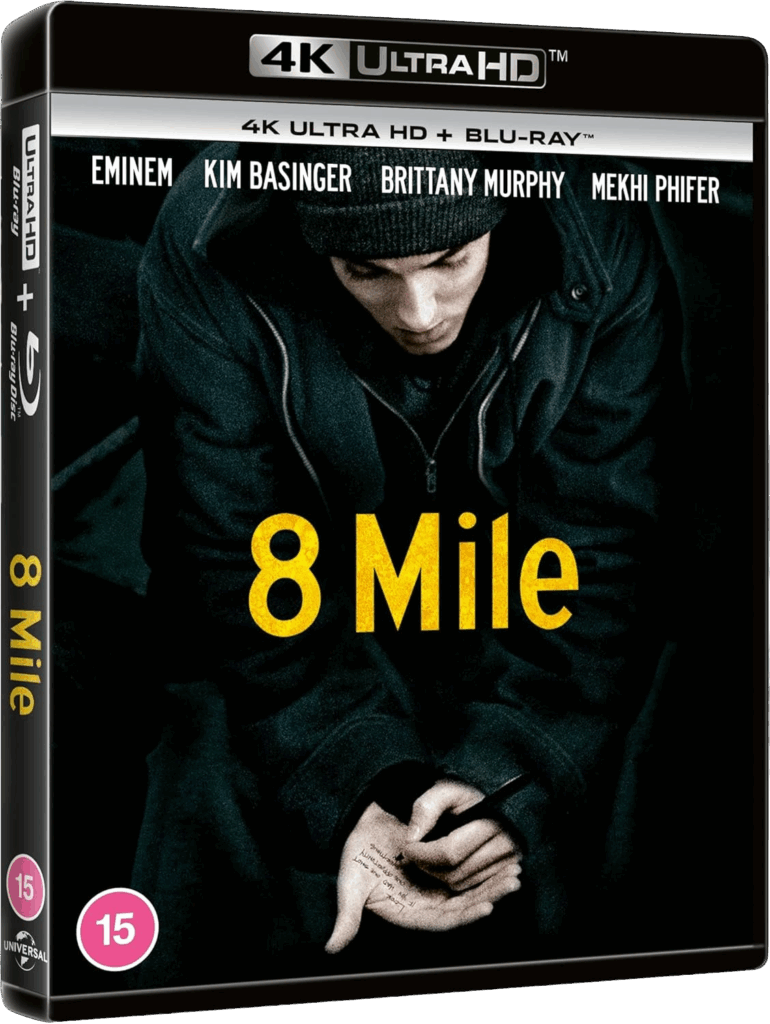

8 Mile est disponible en combo 4K UHD+Blu-ray, Bluray et DVD chez Universal. On regrettera que la sortie UHD du film, célébrant les 20 ans du film, n’ait pas incité le studio à produire un vrai making-of en bonne et due forme.