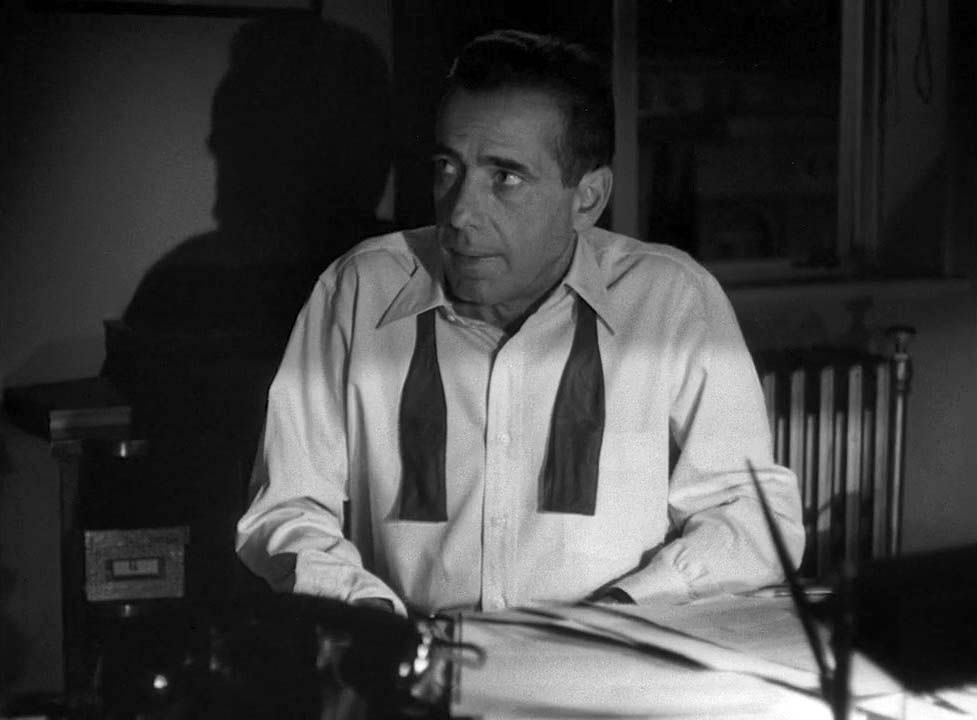

Des femmes sont sauvagement assassinées selon un mode opératoire identique : le meurtrier paralyse ses victimes en leur plantant une aiguille empoisonnée dans la nuque, les laissant conscientes lors de leur mise à mort. Chargé de l’enquête, le commissaire Tellini (Giancarlo Gianini) voit ses investigations piétiner, car aucun lien ne semble relier les victimes…

Dario Argento ayant ouvert une brèche avec L’oiseau au plumage de cristal, il ne fut guère étonnant de voir maintes autres productions transalpines surfer sur la vague du giallo en mode contemporain, mâtiné d’un érotisme frontal non négligeable, les années suivantes.

Premier film produit sans le sillage, La tarentule au ventre noir fait souvent le frais d’une réputation « mezzo », car étant justement la « première copie ». On oublie un peu vite que, bien que restant le maitre visuel absolu du genre, Dario Argento n’était pas le king des intrigues, l’homme ayant toujours privilégié le style à la cohérence scénaristique.

Au registre crédibilité, le film de Paolo Cavara (La cible dans l’œil) tient plutôt bien la longueur malgré un ton assez original, dans la mesure où film est construit comme un polar. A savoir que le spectateur reste à chaque instant du côté d’un policier dépassé par les événement, là où le giallo est généralement placé du côté d’une victime désignée tentant de s’extirper d’une machination infernale.

On est également assez étonné de ne pas trouver ici de rôle féminin décisif, mais uniquement une succession, sous forme de vignettes, de potentielles victimes ou coupables. Inutile donc de jeter votre dévolu sur La tarentule au ventre noir en pensant voir sous toutes leurs coutures Barbara Bouchet, Barbara Bach et Claudine Auger (absente de l’affiche, sans doute pour une aberrante raison contractuelle datant de la sortie du film), les comédiennes ne faisant ici que des passages semi-éclair.

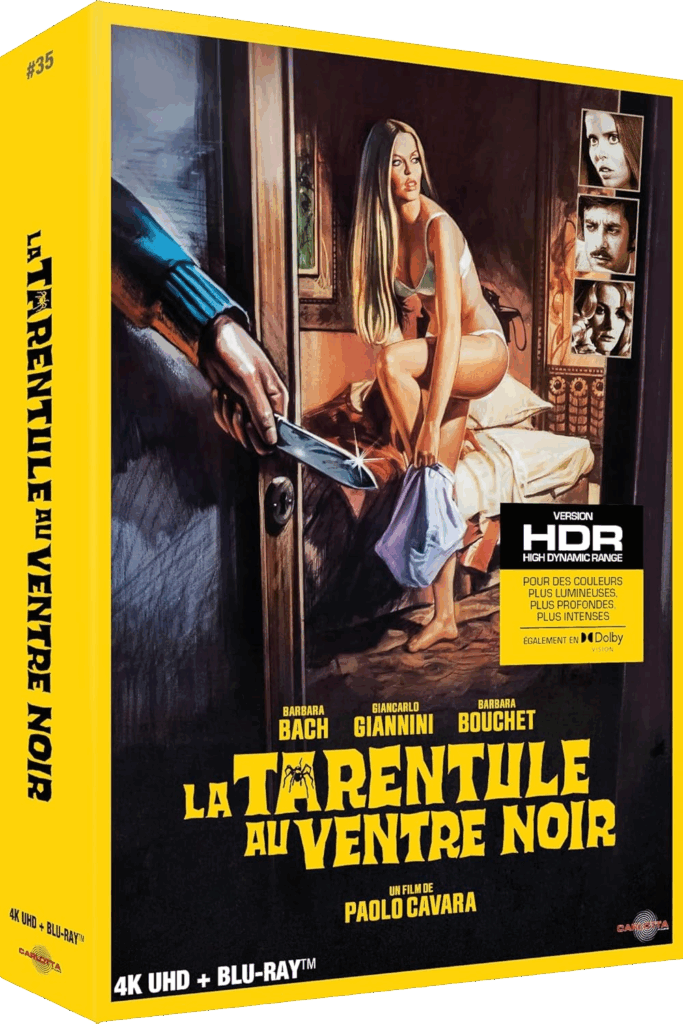

Totalement invisible depuis 1971, La tarentule au ventre noir est donc une vraie découverte pour le public francophone, le film n’ayant même pas, à la grande époque du vidéoclub, connu d’édition VHS locative. Amputé en salles de ses ramifications secondaires (menant habilement le spectateur sur de nombreuses fausses pistes), le film de Paolo Cavara est donc pour la première fois visible, grâce à l’éditeur Carlotta, dans son intégralité sur territoire francophone.

Très axé sur le cinéma asiatique depuis quelques temps, Carlotta semble malgré tout vouloir maintenir sa traditionnelle diversité en proposant à ses nombreux supporters des références du plus passionnant des genres italiens. On est d’ailleurs ravi de savoir que le cultissime Torso de Sergio Martino arrive dans les bacs d’ici quelques semaines. Affaire à suivre donc…

Où voir le film ?

Pour la première fois disponible sur territoire francophone, La tarentule au ventre noir est donc enfin à nouveau visible dans nos contées après 55 ans d’absence éditoriale.

La vision du film en VF est assez passionnante, dans la mesure où cette dernière fut confiée jadis à des doubleurs de premier plan (contrairement à la majorité des films destinés aux cinéma de quartier de la même époque). On reconnait donc facilement les voix emblématiques de Jean-Claude Michel, Dominique Paturel, Perrette Pradier, Jean Marin ou Philippe Dumat, qui donnent une couleur toute particulière au film.

Le doublage en question est dit « à trous », donc avec des sections manquantes (présentées en italien sous-titré), le film ayant été raccourci de 8 minutes à l’époque afin de passer sous la barre de l’heure et demie. Un excellent moyen pour constater des endroits où se situait jadis les coupes.

On notera aussi, détail très étrange, que sur de très courtes portions de dialogues, la voix de Paturel, doublant ici Giancarlo Giannini, laisse place à un autre comédien. Un mystère que pourrait peut-être être éclairci par notre ami Gilles Ermia, l’Indiana Jones des doublages perdus.

Le film est disponible chez Carlotta dans 3 éditions distinctes : un Blu-ray, un 4K et un coffret limité. Notre dévolu s’est évidemment dirigé vers le box contenant, en plus d’un combo UHD+Blu-ray, d’une petite poignée de goodies sympas, allant du sticker autocollant à une reproduction d’affiche, un jeu de photo et le fac-similé du dépliant publicitaire de presse d’époque. De quoi faire de cette « première francophone » un vrai événement.