En tournée promotionnelle à l’occasion de la sortie de son dernier film Dossier 137, le réalisateur Dominik Moll a accepté d’échanger avec nous à propos de son rapport au cinéma, mais aussi de la manière très pertinente dont il parvient à aborder des thématiques sociétales sans jamais perdre de vue son intention première.

Vos deux derniers films, La nuit du 12 et Dossier 137, appartiennent à ce que l’on appelle de nos jours le thriller social. A savoir des fictions très ancrées dans notre époque et dans lesquelles un sous-texte politique se dessine en filigrane. Dans La nuit du 12, c’était le féminicide. L’action de Dossier 137 se déroule avec en toile de fond la crise des gilets jaunes. Est-il devenu essentiel d’avoir un sujet sociétal en toile de fond ou peut-on encore penser un long métrage comme un thriller, entre guillemets, « divertissant » ?

Lorsque je commence un projet de film, je ne me dis jamais « quel sujet sociétal je pourrais aborder ? ». Pour La nuit du 12 par exemple, je ne me suis pas dit « je veux raconter une enquête policière autour d’un féminicide ». Tout est parti d’un livre-enquête très documenté, écrit par Pauline Guéna, auteure qui avait passé un an en immersion à la PJ Versailles. L’enquête dont parle le film est une des nombreuses que l’on retrouve dans le bouquin.

Ce qui m’intéressait, c’était de raconter de quelle manière un enquêteur de la PJ peut être hanté par une affaire lorsqu’il n’arrive pas à la résoudre. L’enquête choisie démarre sur le meurtre d’une jeune femme. Donc effectivement, un féminicide. Et c’est assez rapidement, en discutant avec mon camarade d’écriture Gilles Marchand, avec qui je travaille depuis mes débuts, que nous nous sommes aperçus que les rapports hommes-femmes allaient indirectement être au cœur du film.

Comme le milieu de la PJ est encore très masculin, les choses ont évolué naturellement dans ce sens. C’était donc bien au départ l’idée de faire un film de genre centré sur un policier hanté par une affaire. Les thématiques sociétales se sont glissées peu à peu à l’intérieur du scénario.

Il est vrai que le film de genre a l’avantage de pouvoir raconter une histoire avec des codes précis, que les gens reconnaissent, qui les laisse dans une zone de confort. Y glisser sans artifice ou insistance des questionnements plus profonds est devenu pour moi quelque chose d’assez naturel.

J’ai souhaité aborder cette thématique, car je trouve qu’à l’heure actuelle, on a trop tendance à mettre l’accent sur le côté sociétal pour vendre un film. S’il devient nécessaire d’avancer un argument social ou politique pour vendre un film, ne serait-on pas face à une forme de marché de dupes ?

Je suis d’accord avec vous. Il faut d’abord être rattaché à quelque chose d’immédiatement identifiable. Quelque chose qu’on a envie de suivre. C’est seulement à partir de là, si le pari s’avère réussi, que l’on peut marier un genre avec des préoccupations ou des questionnements plus sociétaux. Des aspects qui bien évidemment me passionnent aussi, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que réalisateur.

La nuit du 12, explorait l’aspect « cold case » du thriller, un peu comme David Fincher le faisait avec Zodiac. Dossier 137 aborde quant à lui le côté « seul contre tous », tel que l’explorait Sidney Lumet dans Serpico. J’ai le sentiment que vous pourriez être très à l’aise avec un thriller purement paranoïaque…

N’oubliez pas que tous les grands thrillers paranoïaque entretiennent des liens étroits avec la politique (rires).

La nuit du 12 trouve indirectement son point d’ancrage dans quelque chose que l’on peut apparenter à un fait divers. Quelle a été l’impulsion de départ pour Dossier 137, qui trouve également son origine au cœur d’une histoire vraie ?

C’est l’institution de la police des polices qui m’intriguait. Donc là aussi, je ne suis pas dit « je veux faire un film qui parle de violences policières ou du rapport police-citoyen ». C’était d’abord, de mettre en lumière le fonctionnement de l’IGPN (ndlr : inspection générale de la police nationale)

En ayant discuté avec des policiers de différentes brigades, je voyais bien que les enquêtrices et les enquêteurs de l’IGPN ne sont pas très bien vus, qu’ils sont un peu considérés comme des traîtres. Et je voyais aussi, en lisant des articles consacrés à des affaires de violences policières, que l’IGPN était très critiquée.

Ce qui ressortait le plus était que des policiers qui enquêtent sur des policiers ne peuvent pas être impartiaux. Et très vite, je me suis dit qu’un enquêteur ou une enquêtrice qui est dans cette position très inconfortable, un peu entre deux feux, un peu critiqué des deux côtés, pouvait être un point de départ intéressant pour un personnage de fiction.

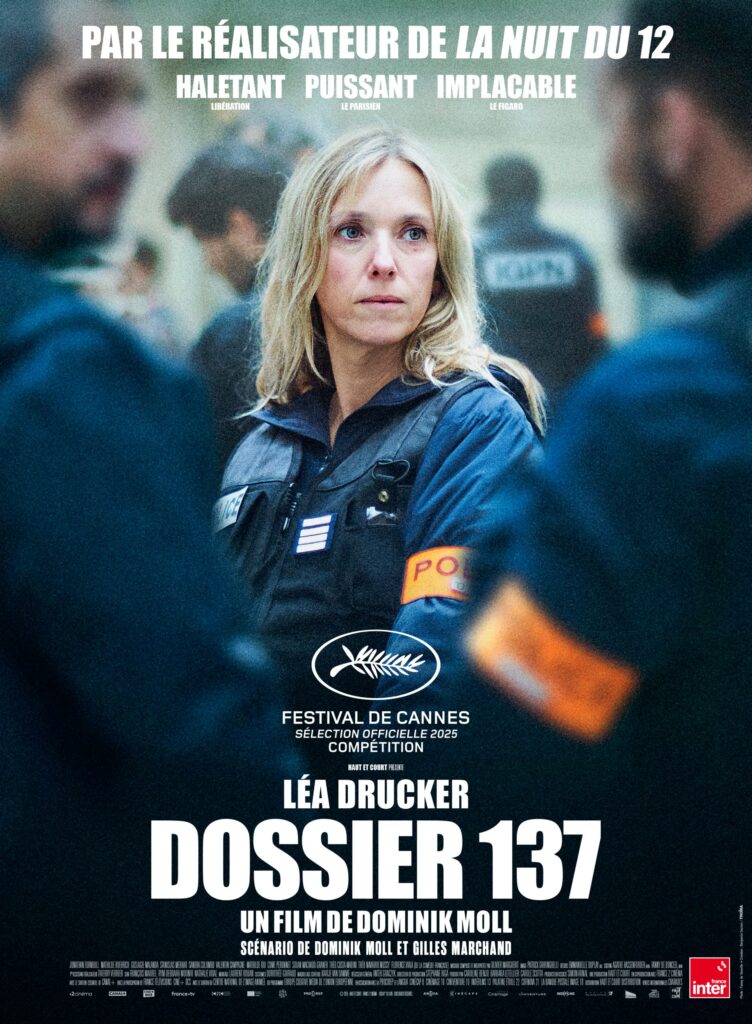

Est-ce que Léa Drucker était votre premier choix pour incarner le personnage principal de Dossier 137 ?

Je l’ai rapidement imaginée dans le rôle et ensuite, et je n’ai plus réussi à me la sortir de la tête. Au fil des semaines, c’est un peu devenu une écriture pour elle. Même quand j’écrivais des dialogues, j’entendais sa voix, ses intonations. Dès que la première version du scénario fut terminée, je me suis empressé de lui proposer et elle a tout de suite dit oui. J’en étais évidemment ravi, et j’en suis encore plus heureux aujourd’hui, maintenant que le film est sur les écrans.

Etes-vous conscient d’être un des rares cinéaste capable de créer un réel sentiment de peur, d’effroi, avec des choses simples ? Je pense à une scène en particulier de La nuit du 12, où les deux enquêteurs sont de retour sur les lieux du crime en pleine nuit et s’aperçoivent que quelqu’un les observe.

Tant mieux si la vision de ce type immobile, dont on ne sait rien, qui sort d’on ne sait où et qui porte cette vraie étrangeté inquiétante, fonctionne aussi bien. Donc oui, bien sûr, c’est totalement intentionnel de ma part, mais je suis toujours ravi d’apprendre que l’astuce fonctionne.

A plusieurs reprises dans Dossier 137, on voit des personnes regarder des vidéos sur leur smartphone mettant en scène des chats. Ces images agissant comme soupape de décompression face à des situations complexes à gérer pour eux. Or, on sait très bien qu’il n’y a rien de plus néfaste pour notre santé mentale que de scroller des absurdités sur son téléphone…

La consommation de vidéos de chats à petite dose est tout à fait recommandable, même par votre médecin (rire). Mais si ça dépasse la dose homéopathique, c’est évidemment problématique. Les réseaux sociaux, le scrolling, le flux incessant de notification qui arrivent sur votre téléphone empêchent clairement de réfléchir en profondeur et de voir la complexité des choses importantes qui nous entourent.

Je me suis efforcé, dans Dossier 137, à ne pas proposer quelque chose de manichéen mais de questionner, de montrer la complexité de ce mouvement des gilets jaunes, du maintien de l’ordre, de l’influence du gouvernement et de la rhétorique des représentants politiques à propos des répercussions. La première étant la difficulté, la complexité du travail d’un enquêteur de l’IGPN dans un tel contexte.

Pour en revenir à l’effet addictif de nos smartphones, je pense que la salle de cinéma reste le seul endroit où on est obligé de couper son portable. Donc d’être concentré sur un sujet. A la maison, même si on regarde un film dans de très bonnes condition, avec son vidéoprojecteur sur un grand écran par exemple, le portable reste allumé. On va donc inévitablement être distrait dès qu’un texto arrive. On sait très bien qu’on ne pas pouvoir s’empêcher de regarder.

La salle de cinéma est le seul endroit où on est encore concentré sur un récit, sur une narration. Cela nous permet encore d’explorer différents points de vue. C’est très important. Comme le dit le personnage incarné par Léa Drucker : si chaque point de vue autre que le sien est vécu comme hostile, comment est-ce qu’on tient ensemble, comment est-ce qu’on fait en société ? Et ça c’est une question qui me préoccupe, bien sûr.

Cette question d’addiction numérique n’est abordée qu’en filigrane dans Dossier 137. Pourtant, l’impact sur le spectateur est très puissant, voire sans doute plus que si vous aviez choisir de faire de nos addictions au scrolling le centre névralgique du film.

Avec Gilles Marchand, nous avons voulu appuyer sur quelque chose ayant pris forme sur une simple intuition. Les vidéos de chats, dont Gilles est très friand d’ailleurs (rires), ça a commencé sur une intuition mais sans qu’on la théorise, sans qu’on se dise : « ah, ça c’est super, parce les gens vont comprendre la métaphore, la signification de ce qu’on a fait ».

Je pense qu’il faut aussi, en tant que réalisateur et scénariste, faire un peu confiance à son instinct, et ne pas essayer dans un film que tout ait une explication définie, une justification claire. Cela permet aussi d’autant plus aux spectateurs de s’en emparer d’un élément et, tout à coup, d’avoir un rapport très personnel à un détail du film.

On trouve toujours des éléments fantasmagoriques, voire même parfois irrationnels, dans vos films. Un peu comme une marque de fabrique. Ces notions sont néanmoins absentes de vos deux derniers films.

Pas tout à fait d’accord (rires). Dans La nuit du 12, ça reste pour moi fortement présent. Quand le personnage incarné par Bastien Bouillon fait les tours sur la piste en vélo de manière obsessionnelle, il y a pour moi quelque chose de très mental. Aussi par exemple quand les images des différents suspects se superposent à son propre visage.

Mais il est vrai que dans Dossier 137, c’est beaucoup moins présent. Ce n’est pas pour autant que j’abandonne complètement cette idée. D’ailleurs, on en parle parfois avec Gilles, en gardant bien à l’esprit qu’il faut faire attention de ne pas perdre complètement ça. Tout simplement parce c’est une manière d’aborder certains détails scénaristiques qui nous plaît beaucoup.

Vous avez grandi en Allemagne avant de partir à New York pour vos études de cinéma. Comment êtes-vous entré en contact avec culture cinématographique française ?

J’ai eu la grande chose de pouvoir passer, dans le cadre d’un échange, par l’Université de New York, où je suis resté deux ans dans un département de cinéma. C’est là que j’ai réalisé mes premiers courts-métrages. Je suis ensuite revenu en France et j’ai fait l’IDHEC (ndlr : Institut des hautes études cinématographiques), aujourd’hui devenu la Fémis. C’est vraiment à ce moment-là que j’ai pu m’y plonger complètement.

Comment êtes-vous entré en contact avec le thriller, votre genre de prédilection ?

Mon intérêt pour le thriller à de manière très claire débuté avec le cinéma d’Alfred Hitchcock. A l’époque, je ne connaissais personne dans le cinéma. C’était un milieu qui me semblait inaccessible, voire même incompréhensible. Mais j’avais vraiment une curiosité très forte sur le comment de la fabrication d’un film. Le détonateur fut pour moi la lecture du livre Hitchcock/Truffaut.

J’ai vraiment appris énormément de choses en lisant ces entretiens et en regardant en parallèle les films d’Hitchcock : comment on joue à l’écran sur le suspense, la tension, avec des rebondissements inattendus ou des personnages un peu troubles. C’est totalement fascinant.

Dans un deuxième temps, les réalisateurs français sur lesquels j’ai jeté mon dévolu furent, bien plus que ceux de La Nouvelle Vague, Henri-Georges Clouzot et Jean-Pierre Melville. J’ai vraiment développé une impédance pour eux, particulièrement Melville, avec son sens aigu du détail, le fait de ne pas avoir peur de « déplier des choses » pour montrer avec une grande précision, par exemple, la préparation d’un braquage dans Le Cercle Rouge.

Ce genre de minutie, à la fois très visuelle et souvent dénuée de dialogues, reste plus qu’une figure de style, un vrai modèle dont on peut s’inspirer. Le cinéma, c’est d’abord et avant tout un art visuel, d’où mon grand intérêt pour ces réalisateurs.

En regardant la liste de vos films de chevet, on y trouve justement Le Salaire de la Peur et L’Armée des Ombres, mais aussi Vertigo d’Alfred Hitchcock, Playtime de Jacques Tati ou Chinatown de Roman Polanski. Tous ces films ont en un point commun d’être des œuvres très complexes à mettre en place, carrément pharaoniques pour certaines, faites par des maniaques du détail parfois devenus obsédés par leur œuvre au-delà du raisonnable. Une attitude à la fois totalement fascinante et effrayante. Vous est-il arrivé d’avoir la crainte de vous perdre dans un projet, un peu comme le personnage incarné par Gene Hackman dans Conversation secrète ?

On sait que Melville, Clouzot et Hitchcock n’étaient pas des personnalités très agréables sur les tournages, ce qui ne les empêche pas d’être à juste titre considérés comme des génies du cinéma. Par chance, j’ai un caractère plus posé qu’eux. Ce qui m’intéresse en priorité quand je fais un film, c’est de le faire en parfaite collaboration avec tous les gens qui m’entourent sur un plateau. Ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas moi qui suis le capitaine à bord (rires).

Les projets pharaoniques que vous décrivez ne m’attirent pas spécialement. Aussi parce que je pense qu’il est possible de faire de très belles choses avec des moyens raisonnables. La seule fois de ma carrière où je me suis approché d’une œuvre pharaonique, ce fut pour Le Moine. Parce que c’est un film d’époque, avec de très nombreux décors, des costumes, la reconstitution d’une procession impliquant 300 figurants. C’était très amusant à faire et en même temps, je sentais quand même aussi le côté paralysant du coût du film et, par effet domino, la pression qu’on se met par rapport au futur résultat du métrage au box-office.

Mais si jamais un projet auquel je tiens beaucoup devrait exiger un budget élevé, je ne l’exclus pas du tout, même si je ne vais pas naturellement vers cela, et bien qu’il y ait effectivement quelque de fascinant dans ces histoires de tournages pharaoniques…

Dossier 137 de Dominik Moll, avec Léa Drucker, Théo Navarro-Mussy, Théo Costa-Marini, Valentin Campagne, Guslagie Malanda, Stanislas Merhar, France, 1h55. Actuellement sur les écrans.