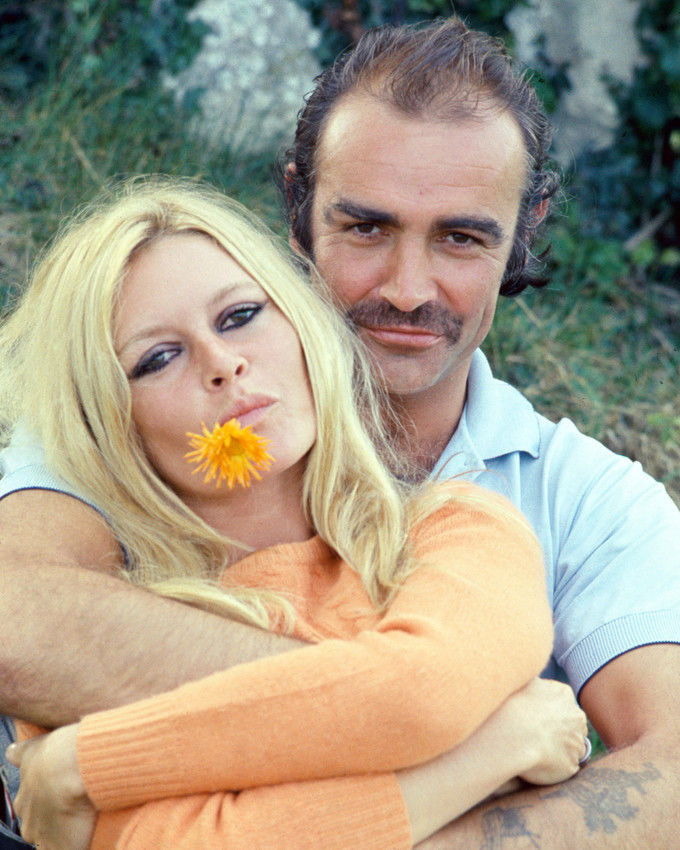

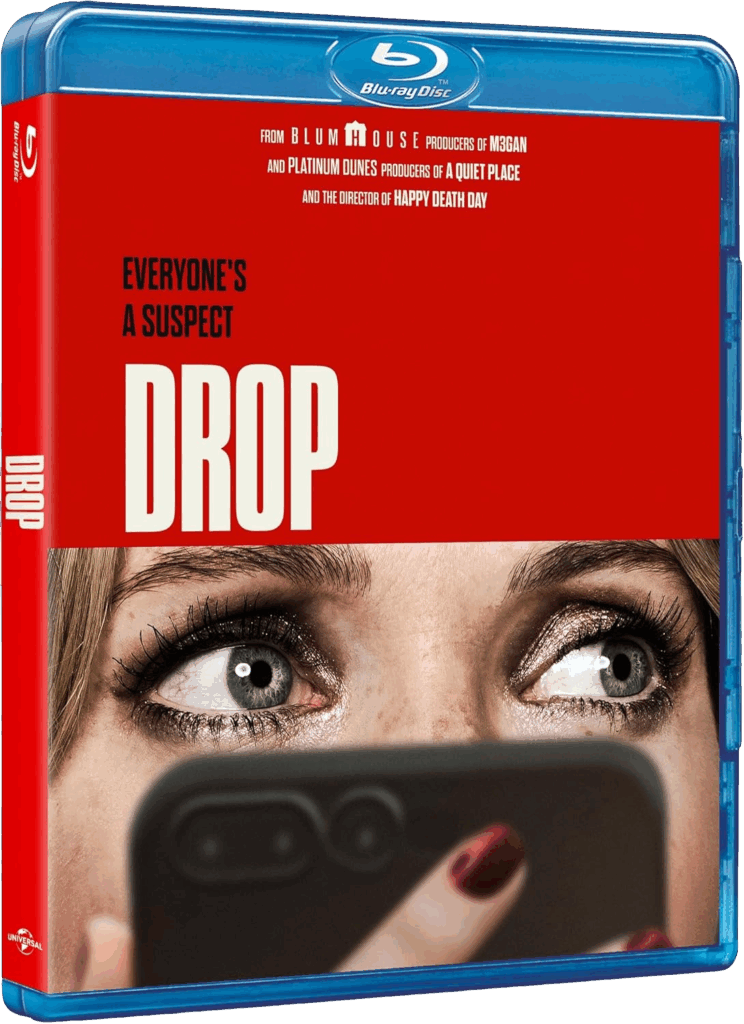

Après le suicide de son mari violent, Violet (Meghann Fahy) accepte, sous l’insistance de sa sœur, un rendez-vous galant dans un restaurant chic situé au sommet d’un gratte-ciel avec Henry (Brendon Sklenar), séduisant célibataire qu’elle a connu via une application. Arrivée en avance sur place, Violet commence à recevoir d’étranges messages sur son téléphone…

Depuis quelques temps, une guéguerre absurde oppose les fans du studio A24 et ceux de son principal concurrent Blumhouse. A en croire la sacro-sainte intelligentsia (toujours la même…), le premier cité ne sortirait que des œuvres marquantes avec une diversité remarquable, tandis que le second serait juste bon à produire à la chaine des produits destiné à un public adolescent avide de sensations fortes.

Certes, Jason Blum, tête pensante de Blumhouse, produit beaucoup de métrages à ranger au registre horrifique et avec une rentabilité inégalée. Les films ne coûtant pas très cher et le matraquage publicitaire aidant, il est en effet très rare de voir un métrage sortant des usines Blum faire un flop au box-office.

Cela fait-il automatiquement du studio une machine à nanars ? Les détracteurs de l’entreprise, qui adorent appeler le studio « Bousehouse », en sont convaincus. La vision d’un petit film efficace comme Drop tend pourtant à démontrer le contraire.

Certes ce thriller aux influences multiples (le réalisateur Christopher Landon cite souvent Hitchcock et Paranoïak de D.J. Caruso en référence) n’est pas soutenu par un casting cinq étoiles et aurait peut-être mérité une écriture plus solide. Il n’empêche que si tous les films destinés à un public adolescent avaient cette tenue et une telle capacité à embarquer leurs parents dans l’aventure, le cinéma du samedi soir s’en porterait sans l’ombre d’un doute bien mieux.

Sorte de version réussi du catastrophique et prétentieux Trap de M. Night Shyamalan (les deux films se déroulant en deux actes très similaires), Drop est donc un petit thriller efficace et fédérateur, que l’on peut envisager de regarder en famille. A condition bien entendu que vos chérubins aient atteint l’adolescence et ne soient pas trop sensibles (Le film est considéré comme « tout public » en France, alors qu’il semble nécessaire d’avoir 16 ans en Suisse pour le regarder sereinement. Un léger compromis semble tout à fait acceptable).

Où voir le film ?

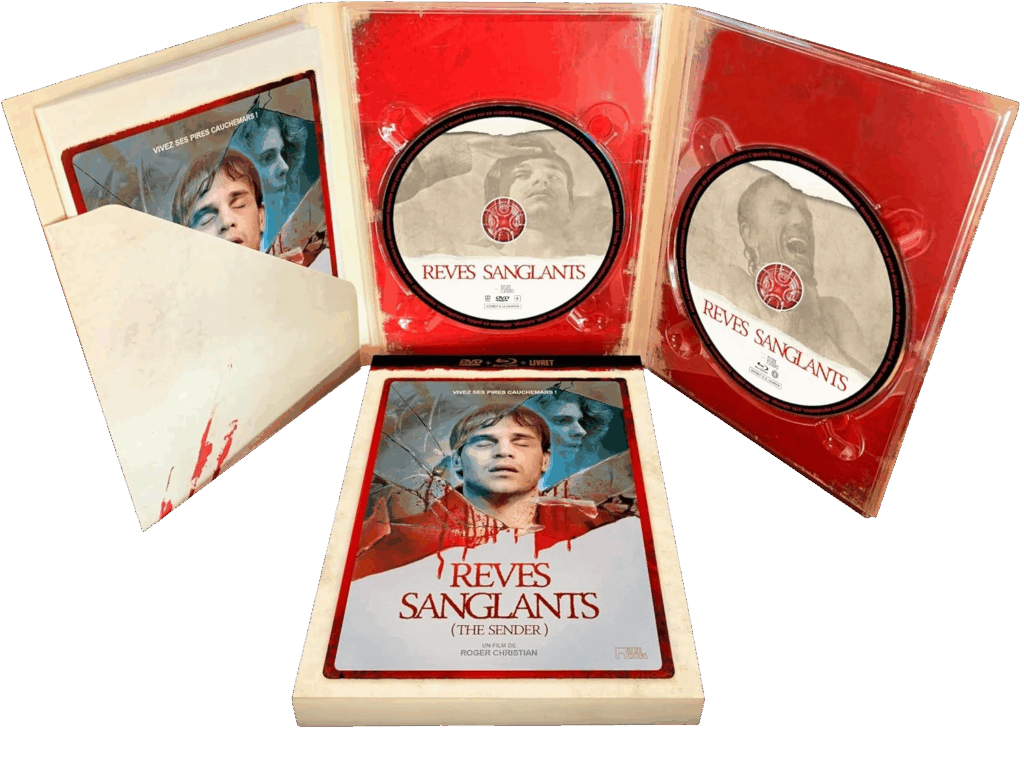

Drop Game est disponible en Blu-ray et DVD chez Universal (distribution Suisse : Rainbow Home Entertainment).