Lorsque le film In Bed with Madonna débarque sur les écrans en mai 1991, tout le monde s’attend à voir ce qui a été annoncé. A savoir une capture filmique de la tournée Blonde Ambition Tour, show pharaonique de la superstar, alors au top de sa carrière artistique.

On se souvient d’ailleurs très bien des spectateurs déconcertés, voire carrément mécontents, venant à la caisse des cinémas pendant la projection pour demander si on ne serait pas en train de leur diffuser le mauvais film. Considéré par beaucoup comme une « tromperie sur marchandise », notamment à cause de son titre européen mensonger, In Bed with Madonna ne laissa que peu de souvenirs autres que mitigés dans les mémoires.

En cause sans doute également, l’exploitation du film majoritairement en français dans nos salles, qui faisait carrément passer cette curiosité pour un véritable OVNI puisque, sauf erreur, il s’agit là de la seule tentative de doublage réel d’un documentaire musical. Comprendre : une VF identique celle d’un film de fiction et non, comme traditionnellement pour ce genre de produit, réalisé à l’aide d’une voix-off venant doubler, façon commentaire, le propos original.

Et il faut bien admettre que d’entendre Madonna doublée dans la langue de Molière par Maïk Darah, voix ultra-identifiable attitrée, entre autres, de Whoopi Goldberg et Courteney Cox, ça pique méchamment les oreilles ! (La VHS vendue quelque mois plus tard était d’ailleurs la première du marché à proposer, sur la même K7, le film en VF suivi de sa VOst).

Se risquer à revoir aujourd’hui Truth or Dare représentait donc un pari pas forcément risqué, mais au minimum hasardeux. Passé le cap d’une trentaine de secondes en VF, histoire de se bidonner un bon coup, le film prend une tout autre dimension quant visionné en VO et en gardant bien en tête qu’il s’agit d’un documentaire sur une tournée et non un simple concert filmé.

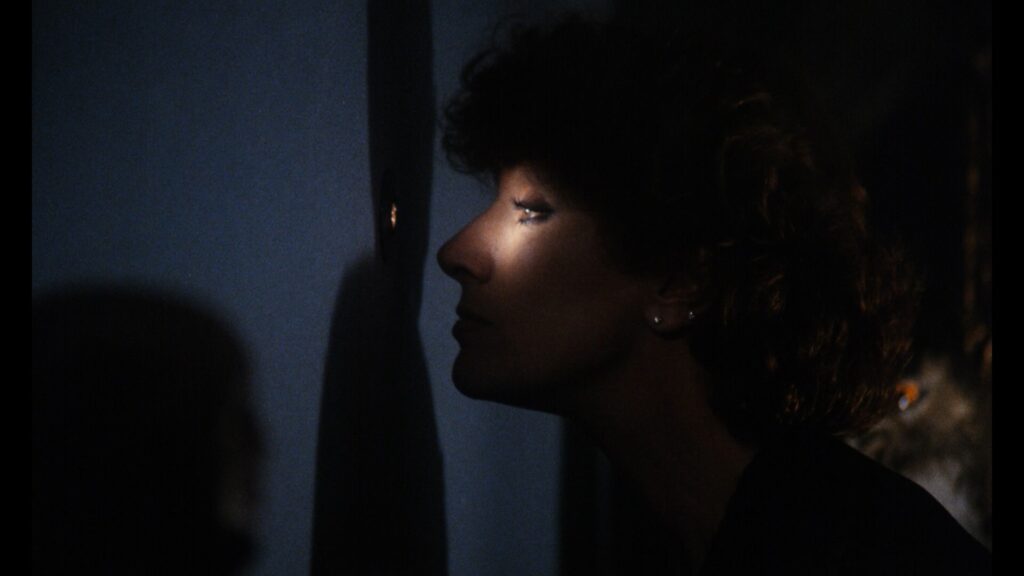

Stupeur donc de découvrir un film bon. Très bon même. Devenant presque accessoires, les très brève parties live (en couleurs) laisse place à une œuvre tournée dans un noir/blanc digne d’un film noir de la grande époque. Une réalisation de très bonne facture d’Alek Keshishian, jusque-là réalisateur de vidéoclips, propulsé metteur en scène du doc après le désistement d’un certain David Fincher.

L’ambivalence de l’ensemble, à la fois très contrôlé par Madonna, productrice du film, et de sa volonté de se montrer sans fard, très pro et proche de son personnel (comprendre : ses indispensables danseurs et son équipe technique totalement dévouée) tranche lucidement avec une provocation savamment orchestrée (Linda Lovelace, largement détrônée dans une séquence devenue culte, a dû en faire des crises de jalousie).

Au final, In Bed with Madonna pourrait presque passer pour une œuvre de fiction, tant tout ce qu’on y voit semble irréel. Que ce soit d’assister une séance de drague lourdingue de Madonna envers un Antonio Banderas qui ne sait plus comment se débarrasser de la superstar, pour le coup positionnée dans l’attitude d’une midinette adolescente, ou la manière dont elle clache Kevin Costner, présent car invité au concert mais peu convaincu, dès qu’il a tourné les talons.

Film unique dans l’histoire du cinéma, In Bed with Madonna mérite donc une relecture avec l’œil de 2025. Un œil habitué depuis bien malgré lui à toute forme d’intrusion voyeuriste orchestrée de l’intimité d’une personnalité.

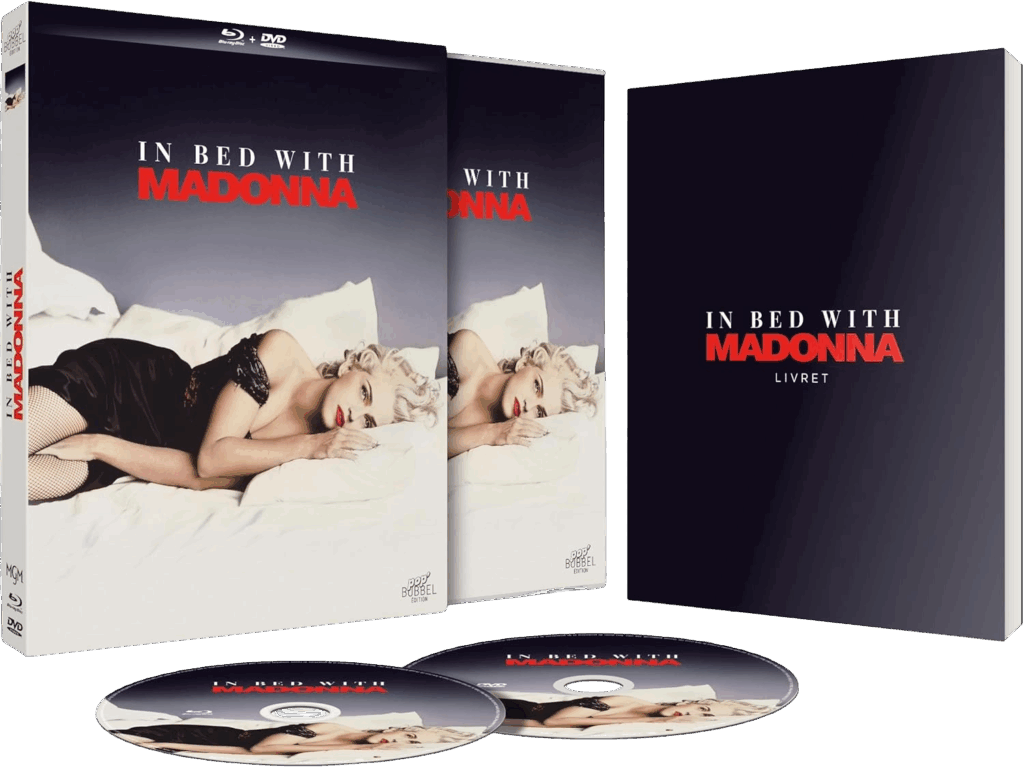

Où voir le film ?

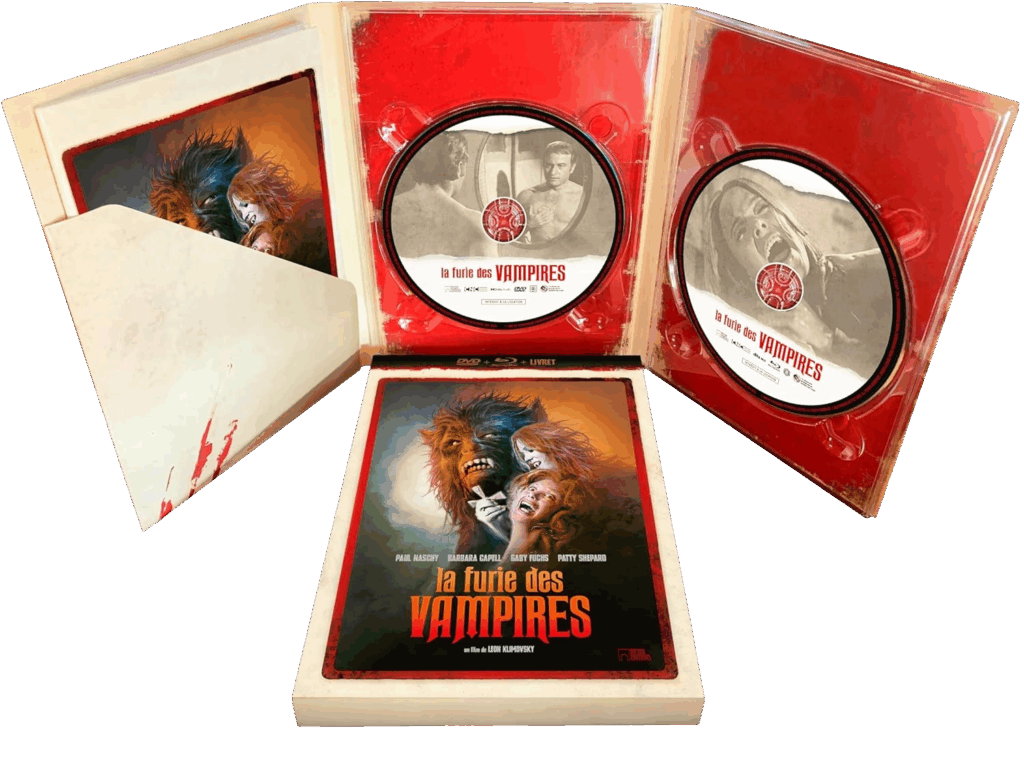

Disponible en combo Blu-ray+DVD+livret chez Bubbel Pop’. Contrairement à Recherche Susan désespérément, paru il y a quelques mois chez le même nouvel éditeur, le présent film est disponible pour un prix plus raisonnable, car vendu sans fioritures encombrantes.

Quatre longues interviews réalisées pour cette édition forment les bonus. Entre l’intervenant à côté de la plaque, celui qui n’a rien à dire et un qui s’écoute parler, on retiendra le discours d’Olivier Cachin. Très à l’aise, connaissant son sujet sur le bout des doigts et passionnant dans son exposé, l’ancien présentateur de RapLine est la vraie plus-value de ces suppléments.

Les personnes désireuses de (re)voir le Blonde Ambition Tour sont invités à se rendre sur Youtube, où il est possible de trouver, sans grande difficultés, des versions restaurées des deux laserdics parus respectivement à l’époque en France et au Japon. Donc avec deux captures distinctes du concert. De quoi plonger complètement dans ce spectacle, qui reste assurément la meilleure représentation scénique de la Madonne.