Né le 1er juillet 1934, Sydney Pollack est un homme de cinéma qui porte plusieurs casquettes. Réalisateur accompli, il est également acteur et producteur. Il a signé, durant les 30 dernières années, un nombre hallucinant de films populaires, parmi lesquels Yakuza, Jeremiah Johnson, Out of Africa, Tootsie ou encore On achève bien les Chevaux, qui resteront à coup sûr dans l’histoire. C’est avec un beaucoup d’humour qu’il s’explique sur sa profession et la situation du cinéma actuel.

Sydney Pollack a reçu un Léopard d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors la 55e édition du Festival du Film de Locarno.

Votre cinéma est très hétéroclite. Êtes-vous une personne qui s’intéresse à tout dans la vie ?

Je suis effectivement passionné par beaucoup de choses, mais la diversité de mes sujets dépend surtout du fait que ma première préoccupation est de divertir les gens et non de faire passer un message. C’est merveilleux d’arriver à faire passer quelque chose, mais ce n’est en aucun cas mon but premier. Je fais des films, et peut-être parfois du cinéma…

Quelles conséquences a eu le 11 septembre sur le cinéma américain ?

Beaucoup moins que ce que les gens pensent. Il y a eu une courte période de panique juste après les événements, durant laquelle tout le monde s’est senti concerné par la catastrophe. A Hollywood, on s’est demandé s’il fallait continuer à montrer des terroristes à l’écran. Certains films ont d’ailleurs vu leur date de sortie ajournée. Et comme vous le voyez les choses se sont tassées très vite, et l’industrie du cinéma est très rapidement redevenue ce qu’elle était avant : l’image de marque d’une Amérique propre sur elle. Personnellement je ne sais pas ce qui est juste comme attitude. On dit que l’image de l’Amérique que Hollywood propage à travers le monde a eu une influence directe sur les événements du 11 septembre. Personnellement je ne sais pas si la fiction a autant d’impact que cela… Mais il est sûr que le 11 septembre a marqué la fin de quelque chose. C’est la première fois que ma patrie s’est rendue compte à quel point elle est vulnérable. L’Amérique a vécu une courte période dorée, entre la fin de la guerre froide et les attaque du 11 septembre. Il est temps de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls et que nous ne pouvons plus continuer de faire comme si… Mais je ne suis pas spécialiste et ma fonction n’est pas d’expliquer le pourquoi du comment. Je pourrais au mieux en faire un film, mais cette tragique journée ne m’inspire pas outre mesure. Il a fallu aux américains 10 ans pour réaliser un film valable sur la guerre du Vietnam ; je ne pense donc pas qu’il soit possible de faire quelque chose d’intéressant sur cet événement pour l’instant.

Comment fait un réalisateur pour choisir le format de son film ?

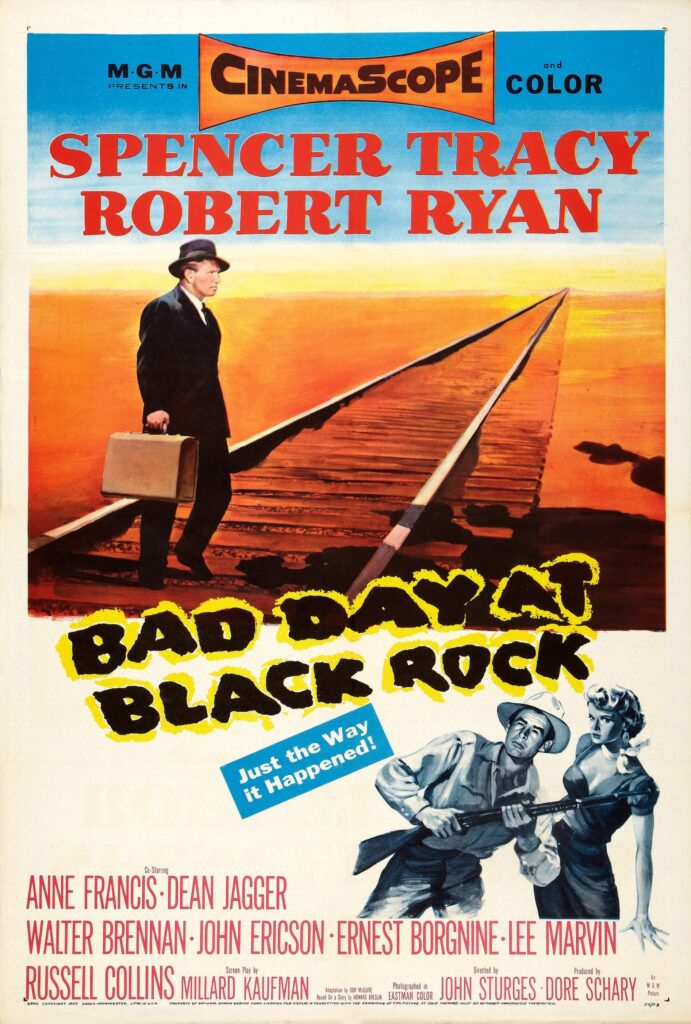

Jusqu’en 1980, je tournais tout mes films en CinemaScope qui est, à mon sens, le meilleur format existant. Il vous permet par sa largeur de filmer d’une manière incomparable tout ce que vous voulez. Et puis la vidéo est entrée dans les mœurs, et j’ai commencé à réfléchir au fait que bon nombre de spectateurs allaient découvrir mes films dans leur salon. J’ai donc pris la décision d’arrêter de tourner mes films en Scope, pour que d’une part on ne puisse pas les recadrer, et que d’autre part le téléspectateur puisse découvrir mes films de la manière la plus optimale possible. Je me suis donc rabattu sur un format plus petit, et qui passe mieux à la télévision. Mais il est vrai qu’un film comme Out of Africa aurait mérité le CinemaScope…

Vous avez réalisé le remake du film Sabrina de Billy Wilder. Quelles sont les motivations pour un grand réalisateur tel que vous pour accepter un tel projet ?

Oh mon dieu… Voilà la question que je redoute le plus (rires)! La première chose que j’ai fait lorsque le studio Paramount m’a appelé pour me dire qu’ils voulaient produire un remake de Sabrina a été de leur demander s’ils n’étaient pas devenus fous ! Puis Harrison Ford, qui avait déjà signé pour le film, m’a appelé personnellement, car il tenait beaucoup à ce que j’assume la réalisation. Comme je rêvais de travailler avec lui, c’était une bonne occasion. Et le producteur Scott Rubin, avec qui j’avais déjà travaillé sur La Firme, a beaucoup insisté. J’ai donc commencé à réfléchir, dans le fait que Sabrina n’est pas le meilleur film de Billy Wilder, et que je n’avais rien à perdre. L’original est très ancré dans les années 50, et le scénario de va pas très loin. C’était donc un bon challenge que de moderniser cette « love story », et de l’adapter à notre époque. J’ai même appelé Billy Wilder, qui est un ami, pour savoir ce qu’il en pensait. Comme à son habitude, il a d’abord ronchonné. Puis il a fini par lire le nouveau script, et il lui a apporté quelques modifications. Le film a donc fini par se faire. 5 ans plus tard, je me rend compte que c’était une erreur monumentale. Sabrina restera toujours dans l’esprit des gens a l’image d’Audrey Hepburn et de Humphrey Bogart. Et même si ce n’est pas le meilleur film de Billy Wilder, il était définitivement trop populaire pour qu’on ose en faire un remake. Mais ce n’est pas une règle absolue : j’ai produit il y a 2 ans Le Talentueux Mr. Ripley, qui est un remake de Plein Soleil de René Clément. Et même si l’original est fantastique, les critiques ont encensé le film de Anthony Mighella, qui est effectivement à mon sens, meilleur que l’original… Mais pour Sabrina, je ne puis dire qu’une chose : Mea Culpa…

Pensez-vous que le cinéma actuel soit plus commercial que celui que vous avez connu à vos débuts ?

Non, sincèrement je ne pense pas. En Amérique, on a de tous temps voulu faire du cinéma dans l’unique but de faire de l’argent, contrairement à l’Europe. Aux Etats-Unis se sont les même personnes qui fabriquent des films que ceux qui font des soda, croyez-moi ! Faire de l’argent : c’est l’unique règle là-bas. Et je ne pense pas au fond que ce soit une mauvaise chose. A chaque fois que j’ai fait un film, j’étais conscient que si il ne faisait pas un sou avec, je n’aurais jamais de crédit pour en faire un autre. C’était pour moi un challenge et une motivation que de faire de bons films. Si je suis encore là c’est simplement parce que j’ai eu la chance de faire plus de films qui ont rapportés de l’argent que de films qui en ont perdus (rires) ! Pour moi le succès d’un film ne s’arrête pas uniquement au premier week-end d’exploitation ou de la première semaine, mais plutôt sur la longévité d’un succès avec les années. Il est vrai que sur ce point de vue j’ai eu pas mal de chance avec des films tels que Nos Plus Belles Années, Tootsie ou Out of Africa, qui sont sans cesse rediffusés à la télévision. Et pour moi c’est ça la vrai récompense de mon travail.

Est-il difficile d’être acteur soi-même quand on est en premier lieu réalisateur ?

En fait, je fais l’acteur dans l’unique but d’espionner d’autres metteurs en scène (rires) ! Non plus sérieusement, je le fais plus pour rendre service que par conviction personnelle, car mon rôle principal reste celui de metteur en scène. Mais il est très intéressant de voir de quelle manière travaillent d’autres metteur en scène. Kubrick par exemple savait exactement ce qu’il faisait. Il vous donnait tellement d’indications qu’il ne vous était pas possible d’improviser quoi que ce soit. Avec Woody Allen, c’est exactement l’inverse. Il ne vous dit rien (même pas bonjour !) et vous laisse improviser des scènes entières. Au résultat, cela donne des films spontanés, donc originaux. Mais en aucun cas mon travail d’acteur ne m’influence dans mes propres mise en scènes. Je ne me dirai jamais : « Qu’est ce que Kubrick aurait fait dans une telle situation ? ».

Vous êtes également producteur, que préférez-vous : réaliser ou produire ?

Réaliser, sans l’ombre d’une hésitation. Je suis devenu producteur car je suis un metteur en scène paresseux (rires). Je plaisante bien sûr… Il y a une quinzaine d’années, j’avais tellement de projets qui attendaient sur mon bureau que je me suis rendu compte que je n’arriverais jamais à tous les réaliser. Et le meilleur moyen que j’ai trouvé pour que la majeure partie de ces projets aboutissent était de les produire. Ca c’est fait comme ça… J’en suis à 26 films produits, et je vais continuer.

© photo : Pardo