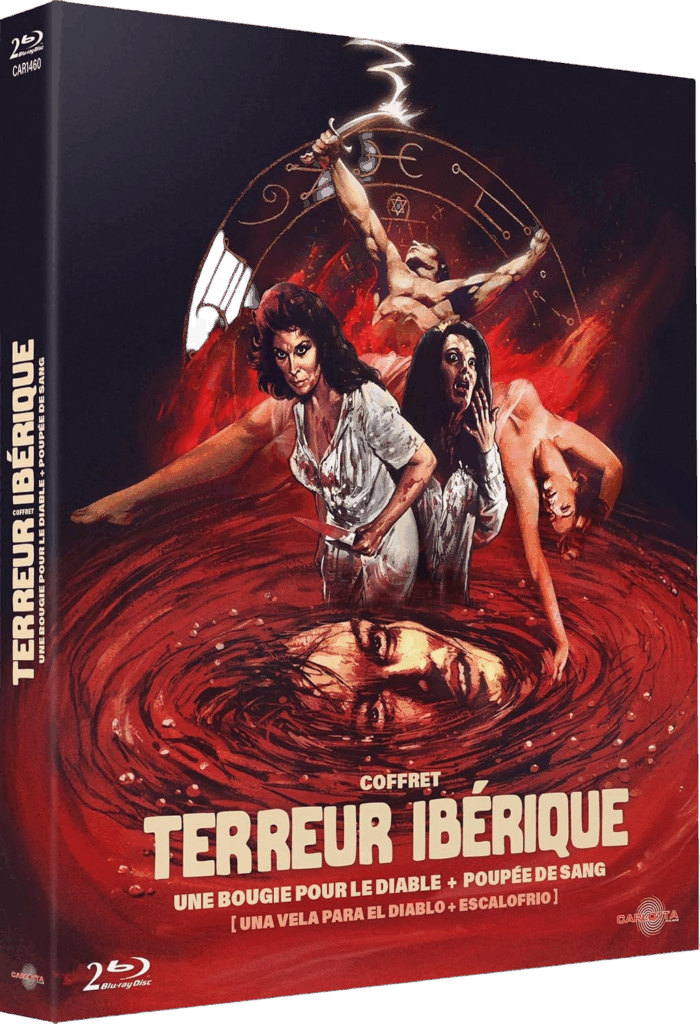

Très bonne initiative de l’éditeur Carlotta avec le coffret Terreur ibérique, regroupant deux films de genre horrifique espagnol des années 1970 : Une bougie pour le Diable (Eugenio Martin, 1973) et Poupée de sang (Carlos Puerto, 1977).

Le métrage d’Eugenio Martin se distingue particulièrement via un traitement original du thriller avec la confrontation entre un traditionalisme villageois chaste et une forme de libéralisme citadin en pleine période franquiste. Porté par Judy Geeson, comédienne britannique habituée au œuvres flippantes (L’étrangleur de Rellington Place, Doomwatch, Sueur froide dans la nuit), le film doit surtout beaucoup aux prestations d’Aurora Bautista et d’Esperanza Roy dans les rôles de deux sœurs aubergistes enfermées dans une forme de puritanisme castrateur.

Plus foutraque, Poupée de sang a pourtant un arc narratif de départ ultra efficace (un couple, dont l’homme s’annonce auprès d’un autre comme un ancien camarade de classe oublié), mais le développement devient, au fur et à mesure des minutes, de plus en plus confus, le tout assujetti d’une toile de fond casse-gueule, le film se déroulant entièrement dans une maison. Ceci ne rend heureusement pas cette rareté risible ou ennuyeuse. Juste un peu bancale, surtout si l’on regarde le film en VF, cette dernière ayant à l’évidence été produite dix ans après la sortie du métrage.

Formant un double-programme assez idéal, Terreur ibérique pourrait facilement se décliner en plusieurs volumes ou, encore mieux, surfer de la même manière avec d’autres territoires européens ayant produit jadis de précieuses œuvres de genre. Terreur transalpine, Terreur germanique, Terreur britannique… Pourquoi pas même Terreur hexagonale ? Ce n’est pas le choix qui manque…

Où voir ces films ?

Terreur ibérique (Coffret 2 Blu-rays) est disponible chez Carlotta.