Jason Bourne étant sur le point de mettre à jour Treatstone, un programme destiné à fabriquer des tueurs à la solde du gouvernement américain, les responsables de la CIA décident de mettre un terme à d’autres projets parallèles. Aaron Cross (Jeremy Renner), membre actif du protocole Outcome, se voit malencontreusement destiné à faire partie des dommages collatéraux. C’était sans compter sur la ténacité de cet agent ultra performant…

Les trois adaptations cinématographiques du personnage de Jason Bourne, né sous la plume de Robert Ludlum, ont été de tels succès qu’il ne fut guère étonnant d’apprendre qu’un nouvel opus serait mis en chantier par Universal. Mais au grand étonnement de tous, cette aventure, bien que reprenant le titre original du quatrième ouvrage de la saga littéraire (La Peur dans la Peau en français), se fera sans Matt Damon.

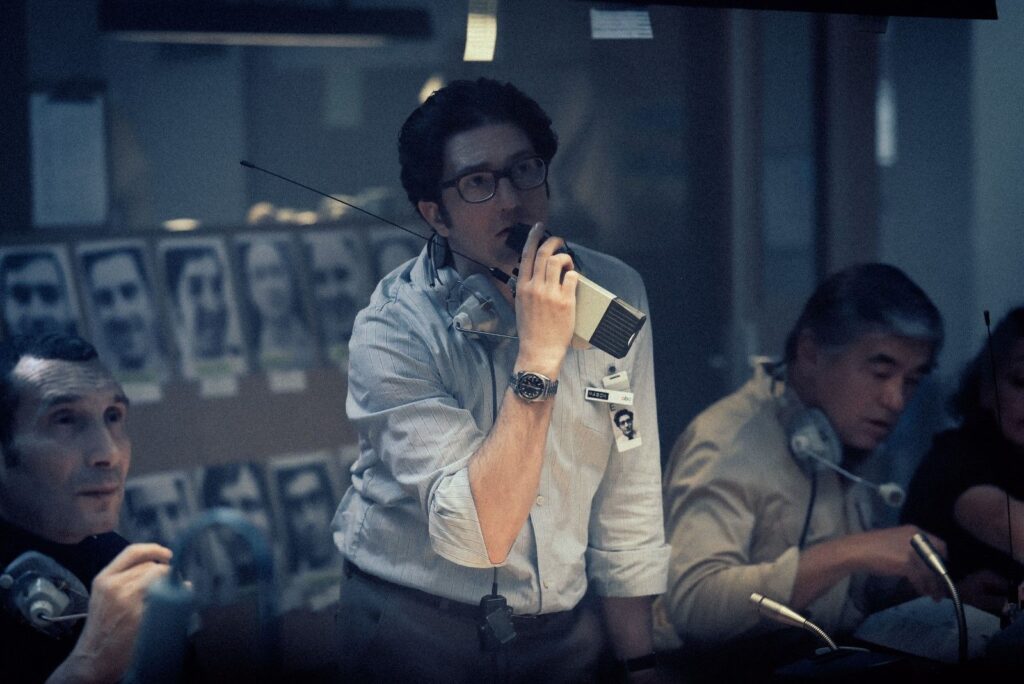

Un si petit détail ne devait, en tout logique, point freiner Hollywood à tenter ramener encore quelques deniers dans ses tiroir caisses. Par chance, la production a su confier l’entreprise à Tony Gilroy qui, outre avoir signé Michael Clayton en 2007, un excellent thriller avec George Clooney, est également un scénariste de talent (on lui doit les trois premiers Jason Bourne mais aussi l’adaptation de Jeux de Pouvoir de Kevin Mcdonald). Dès lors, il était clair que The Bourne Legacy tiendrait la longueur.

Malin, Gilroy reprend un stratagème déjà utilisé par le vétéran Irwin Allen pour Le Dernier Secret du Poséidon en 1979. A savoir que son film ne sera point une suite à La Vengeance dans la Peau (The Bourne Ultimatum, 2007), le dernier épisode en date, mais une aventure se déroulant en parallèle. Ainsi, l’arrivée d’Aaron Cross, sorte d’alter ego à Bourne issu d’un autre programme de la CIA, ne paraît point saugrenu pour le spectateur.

Certes parfaitement inutile, cette manœuvre aurait très bien pu voir le jour de manière indépendante. A savoir qu’Aaron Cross aurait sans doute su se trouver une identité sans Jason Bourne. Sauf que ce simple patronyme aura suffi, à l’évidence, à assurer une partie des recettes du présent métrage.

Alors, cet héritage est-il une arnaque ou pas ? Définitivement non. Pouvant aussi bien s’adresser aux aficionados de la première heure qu’aux néophytes, The Bourne Legacy parvient à se créer une existence à part entière. Il est donc tout à fait concevable de visionner le présent film sans avoir jamais eu connaissance jusque là de la moindre information sur le personnage de Jason Bourne. Ceci sans parler de la présence au générique de la sublime Rachel Weisz qui, à elle seule, justifierait presque le prix du ticket de cinéma…

Texte originellement publié dans la presse romande en septembre 2012.

Où voir le film ?

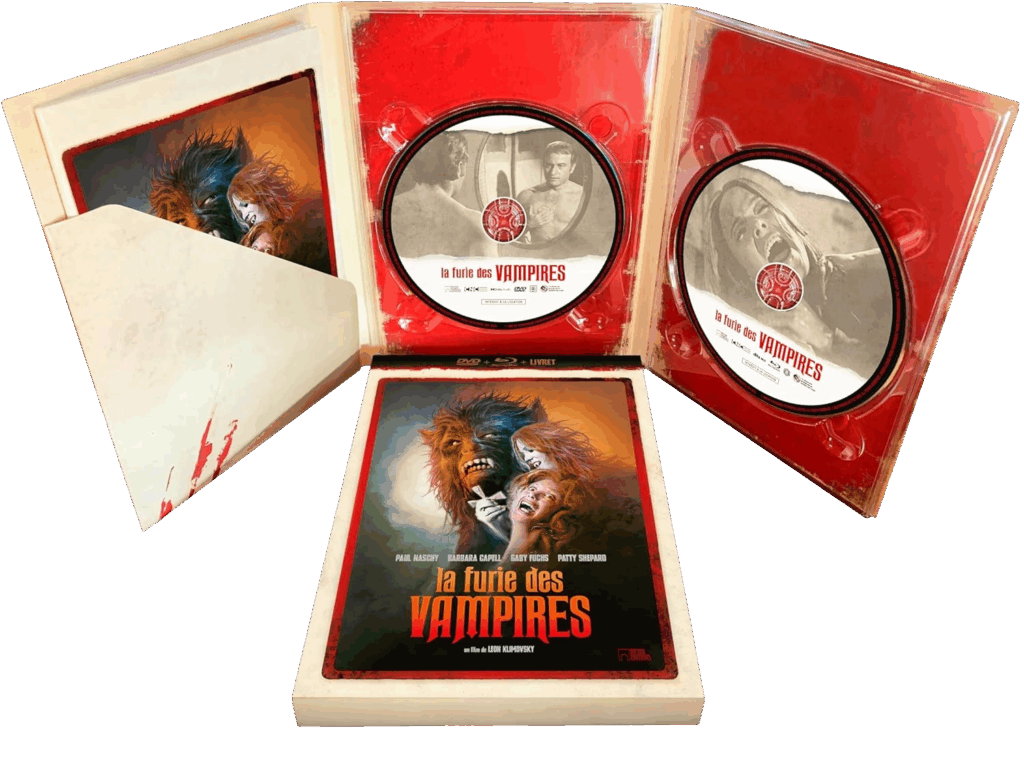

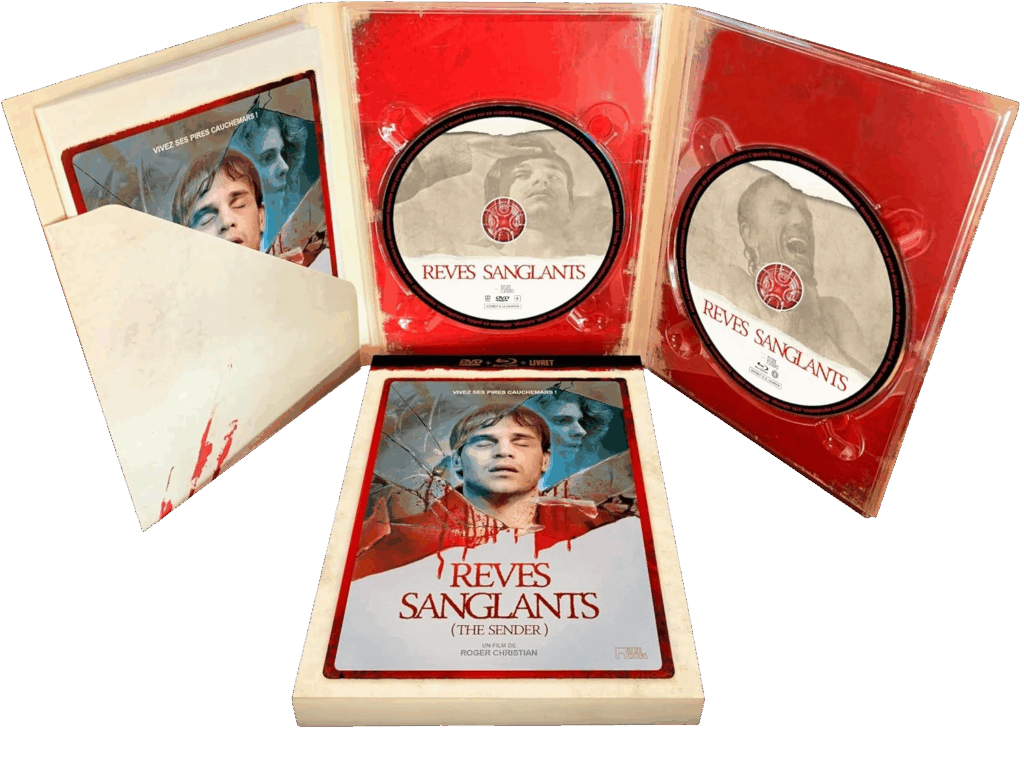

Disponible chez Universal en 4K, Blu-ray et DVD à l’unité ou en coffret intégrale accompagné des 4 autres métrages de la franchise.